Home | Denkmäler |

Ringstraße |

Josef II.

Denkmäler der Wiener Ringstraße

Auftraggeber Franz II./I.

|

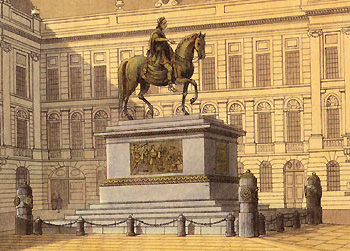

In Österreich begann man viel später als anderswo mit der gezielten Selbstdarstellung der kaiserlichen Dynastie. Kaiser Josef II. war der erste Habsburger, dem öffentlich

ein eigenes Denkmal gesetzt wurde.

Zwar entstand schon einige

Jahre zuvor das Reiterstandbild

von Kaiser Franz Stephan I., jedoch wurde dieses nur "halböffentlich" im

(alleine dem Kaiserhaus zugänglichen Burggarten) aufgestellt.

Und Kaiser Leopold ist auf der Pestsäule zu sehen, das gilt allerdings nicht als "eigenständiges" Denkmal.

Auftraggeber war Kaiser

Franz II./I, er setzte seinem Onkel und Ziehvater Josef II. ein Denkmal. |

Kaiser Josef II. |

|

Vorbild Marc Aurel

|

Vorbild für das Denkmal war jenes vom römischen Kaiser Marc Aurel (121 - 180 n. Chr.). Es entstand noch zu seinen Lebzeiten und steht in Rom (165 n. Chr.).

Die Reiterstatue

wurde nicht nur wegen ihrer stilistischen Vorbildhaftigkeit gewählt. Auch die inhaltlichen Bezüge spielten eine Rolle:

Marc Aurel hatte das Reich vor den Einfällen der Barbaren geschützt, zudem trug er den Titel eines römischen Kaisers, so wie die Habsburger - bis zur Entstehung dieses Denkmales.

Kaiser Marc Aurel soll bei Wien verstorben sein, an ihn erinnert eine Statue in der nach ihm benannten Straße unweit des Stephansdomes. |

Denkmal Marc Aurel, Modell (Original in Rom) |

Denkmal Marc Aurel, Rom |

Der Künstler Zauner

|

1795 war der Auftrag für das Denkmal direkt, ohne Ausschreibung, an den Tiroler Künstler Franz Anton Zauner (1746 - 1822) ergangen. Von ihm stammt auch der Neptumbrunnen im Schlosspark Schönbrunn.

Zauner hatte gemeinsam mit dem befreundeten deutschen Maler Friedrich Heinrich Füger (1751 - 1818) einige Studienjahre in Rom verbracht, der auch die Entwürfe für dieses Denkmal lieferte.

Die beiden hatten mehrmals zusammen gearbeitet, unter anderem beim Grabmal für den Feldmarschall Laudon in Hadersdorf. |

Entwurf und Stich: Heinrich Füger, Ausführung Zauner |

|

Meckerei bei der Enthüllung

|

Für Zauner hatte sich die Arbeit ausgezahlt: Kaiser Franz war so zufrieden, dass er ihn in den Adelsstand erhob, mit einer goldenen, mit Brillanten reich besetzten Tabakdose beschenkte und ihm eine lebenslänglichen Pension von dreytausend Gulden jährlich gewährte.

Die Enthüllung in der Hofburg, am Josefsplatz, erfolgte 1807. Kaum stand das Denkmal, fingen die Wiener an zum nörgeln: "Ja, jetzt wurde soviel Geld ausgegeben und der Kaiser muss auf einer nackerten Decke sitzen und Steigbügel hat er auch keine".

Damit hatten sie wohl Recht, allerdings ist Josef II. römisch gewandet, und die Römer lernten den Sattel und Steigbügel erst in der Spätantike kennen. |

Enthüllung: "keine Steigbügel und kein Sattel" |

|

Größter Bronzeguss Österreichs

Das öffentliche Anteilnahme an der Entstehung des Denkmales war groß gewesen - dafür hatten die Eipeldauer-Briefe gesorgt, in denen es regelmäßig erwähnt wurde.

Das Hauptinteresse galt vor allem der technischen Durchführung, da es sich dabei um den ersten Bronzeguss dieser Art in Wien handelte. Man musste dazu die kaiserliche Kanonengießerei auf der Wieden heranziehen (k.k. Erzgießerei), da es keine anderen, entsprechenden Einrichtungen gab.

Der gelungene Guss war nicht nur ein technischer sondern auch ein politischer Triumph, da bis dahin die französischen Gusshütten die führende Rolle in Europa gespielt hatten. Zauners Ruhm und Ruf ging daraufhin durch ganz Europa (Antonio Canova hatte sogar einige seiner Mitarbeiter angefordert für den Guss der Napoleon-Statue.)

Die Figur des Kaisers und des Pferdes wurden getrennt durchgeführt (1800 und 1803). Der Transport vom Gußhaus auf der Wieden bis zum Josefsplatz dauerte 12 Stunden. Es gibt sehr ausführliche Beschreibungen darüber. |

|

| |

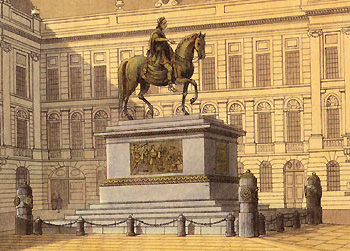

Josefsplatz, 1910 |

▲

Beschreibung

|

Modell im Schönbrunner Schlosspark, 1797 |

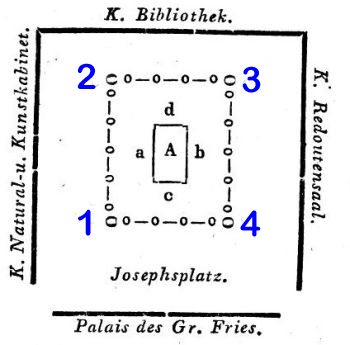

Vom Entwurf bis zum fertigen Projekt hatte es zehn Jahre gedauert. Das Modell, schon 1797 geschaffen, steht seit 1808 im Schlosspark Schönbrunn neben dem Sonnenuhrhaus (vorher war es in Laxenburg).

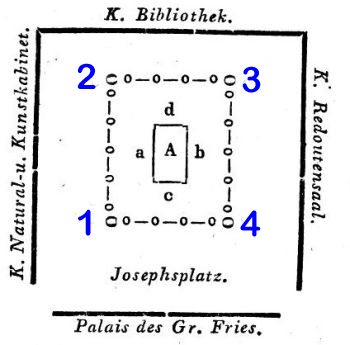

Über einem monumentalen quadratischen Aufbau in poliertem Mauthausner Granit erhebt sich ein Stufenpodest. Auf diesem steht der Sockel, umzogen von einem bronzenen Blattwerkfries, und einem weit vorkragenden Gesims.

An den Stirnseiten des Sockels sind die Stiftungstafeln angebracht, die Längsseiten sind mit antikisierenden Bronzereliefs versehen (Josef als Förderer des Handels und Ackerbaus).

Das Denkmal ist von einer Einfriedung umgeben: Bronzeketten verbinden Boller und die an den Ecken stehenden vier Rundpfeiler, welche von Bronzehauben und Pinienzapfen bekrönt werden.

Die Eckpfeiler aus Granit tragen jeweils vier lorbeerumkränzte Medaillons mit Bronzereliefs. |

▲

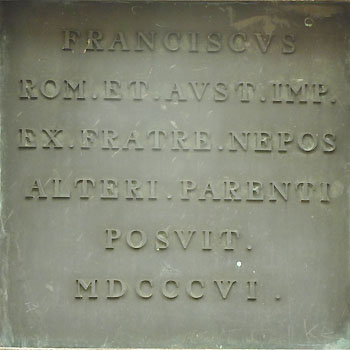

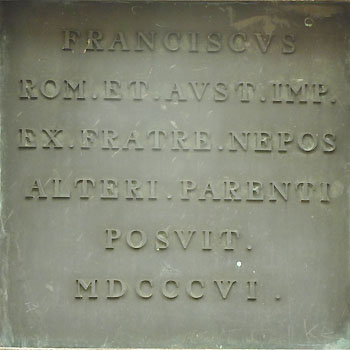

Inschriften des Denkmals

Die bronzenen Inschriftentafeln wurden mit der Schrift aus einem Stück gegossen,

die Schrift war vergoldet gewesen.

|

|

Inschrift Vorderseite |

Inschrift Rückseite |

|

|

IOSEPHO II. AVG[usto]

QVI

SALVTI PVBLICAE VIXIT

NON DIV(=U) SED TOTVS |

FRANCISCVS

ROM[anorum] ET AVST[riae] IMP[erator]

EX FRATRE NEPOS

ALTERI PARENTI

POSVIT

MDCCCVI |

Kaiser Josef II., der für das allgemeine Wohl lebte - nicht lange - aber ganz. |

Franz, römischer und österreichischer Kaiser, vom Bruder her ein Neffe, errichtete seinem zweiten Vater (dieses Denkmal). 1806 |

| |

|

|

Kaiser Franz I. (II.) war der Sohn Kaiser Leopolds II gewesen. Ab seinem 16. Lebensjahr hatte er in Wien bei seinem Onkel, Kaiser Josef II. gelebt und wurde hier von ihm zum Herrscher erzogen.

Daher bezeichnete Franz diesen als seinen zweiten Vater.

Das Denkmal wurde am 3. November 1807 enthüllt.

Die Inschriftentafel auf der Rückseite trägt jedoch die Jahreszahl 1806, weil der Stifter und Auftraggeber des Denkmals, Kaiser Franz II./I., in diesem Jahre noch beide Kaisertitel trug.

1807 hatte er bereits durch Beendigung des heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation die Würde des Kaisertitels (Franz II.) abgelegt gehabt und war "nur mehr" Kaiser von Österreich (Franz I.). |

|

|

▲

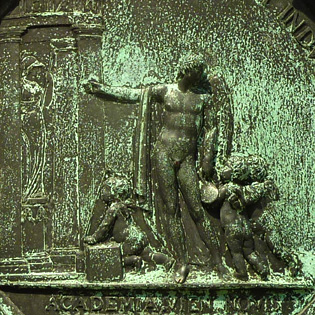

Reliefs - Ackerbau und Handel

Die bronzenen Reliefs wurden in einem Stück hergestellt (12 Fuß lang, 7 Fuß hoch)

und zählten zu den größten der damaligen Zeit.

Kaiser Josef II. als Förderer des Handels |

|

Südseite - Richtung Augustinerkirche |

Das Relief bezieht sich auf die Eröffnung des Freihafens Triest.

- Vor einer Hafenkulisse mit ankerndem Schiff und Leuchtturm steht Kaiser Josef II. in römischer Gewandung und befiehlt Merkur, dem Gott des Handels, mit ausgestreckter Hand die "Entfesselung" des Handels. Merkur löst das Band, welches um den rechten Arm einer weiblichen Figur geschlungen ist. Sie sitzt auf einem Stoffballen als Allegorie des Handels.

- Links vom Kaiser steht ein Kaufmann, ebenfalls antik gekleidet. Er hält sich die Hand überlegend ans Kinn. Er scheint die kommenden Gewinne bereits zu berechnen. (Einer anderen Quelle zufolge wird er als Consul bezeichnet).

- Vor dem Leuchtturm bläst die Fama die Posaune und verkündet Josefs Leistungen und Ruhm.

|

Kaiser Josef II. als Förderer des Ackerbaus |

|

Nordseite - Richtung Redoutensäle |

| Das Relief bezieht sich auf die Reisen von Kaiser Josef II., auf denen er Kenntnisse zur Vebreitung wahrer Kultur und Aufklärung in seinen Ländern sammelte. ( "Kaiser Joseph II. beglückt seine

Länder und Völker durch die auf seinen Reisen gewonnene

Klugheit")

- im Hintergrund links steht ein einfaches Bogengebäude, davor

sitzt die Allegorie Europas auf einem Pferd

- Kaiser Josef II., in der Mitte

stehend, wird von einem geflügelten Genius geleitet, über

dessen Kopf befindet sich am Tierkreis-Halbbogen das Widder-Zeichen (Hinweis auf den Geburtsmonat des Kaisers)

- rechts

vom Kaiser steht die Allegorie der Klugheit, eine Schlange

auf der Brust haltend

- in der rechten Ecke ragt eine Eiche

hervor (Sinnbild deutscher Festigkeit und Treue),

- davor pflügt ein Knabe die Erde, angeleitet von seinem

Vater (als Zeichen des Friedens).

|

Joseph II. war derjenige europäische

Herrscher, der die höchste Kilometerleistung seiner

Zeit erreichte. In seinen knapp 25 Jahren Regierungszeit

war er 6 Jahre unterwegs. Einmal führte ihn eine Reise

durch Mähren (Nähe Austerlitz), wobei

er einem Bauern

dem Pflug aus der Hand genommen haben soll und selber das Feld

bearbeitete.

Auf dem gepflügten Feld wurde auf Wunsch von Kaiserin Maria Theresia ein Denkmal aufgestellt.

Dieser Pflug wurde von den Bauern fast reliquiengleich behandelt, kam 1862 ins Nationalmuseum Mähren und war wurde neben 200 anderen historischen Pflügen bei der Weltausstellung in Wien 1873 im Pavillon des Ackerbauministeriums gezeigt.

|

▲

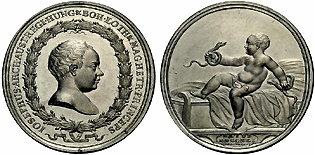

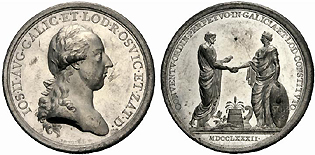

Die Bronzemedaillons der Graniteckpfeiler

|

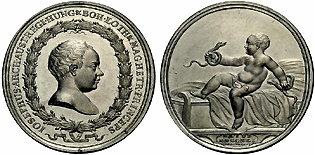

Denkmünzen als Vorbild für die Reliefs |

|

|

|

|

Geburt |

Krönung |

Hochzeit |

Wahlspruch |

|

Die 16 Medaillons der Eckpfeiler sind Nachbildungen zeitgenössischer Denkmünzen, welche von Daniel Becker, Ignaz Donner, Johann Martin Krafft, Anton Franz Widemann und Johann Nepomuk Wirth entworfen worden waren.

Sie zeigen Szenen aus dem Leben des Kaiser Josefs, seine Taten und Tugenden:

- Geburt

- Hochzeit

- Krönung

- Wahlspruch

- Tapferkeit

- Toleranzpatent

- Reise nach Rom

- Reise nach Italien

- Reise nach Siebenbürgen

- Gründung Landttag in Lodomerien (Galizien)

- Gründung Universität in Lemberg

- Gründung Armeninstitut

- Gründung Josephinum (chirurgische Akademie)

- Gründung Akademie der Bildenden Künste

- Gründung Taubstummeninstitut

Diesem Programm nach handelt es sich um ein Denkmal des aufgeklärten Absolutismus, das die Vorteile eines von einem weisen, väterlichen Monarchen geleiteten Staatswesens den neuen Ideologien der französischen Revolution entgegenstellt. |

| |

|

|

|

|

|

Wahlspruch |

Toleranzpatent 1782 |

Siebenbürgen 1773 |

Romreise 1769 |

Geburt 1741 |

Taubstummeninstitut 1779 |

Gründung Armenhaus 1784 |

Italienreise 1769 |

Hochzeit 1760 |

Josephinum 1785 |

Universität Lemberg 1784 |

Siebenbürgenreise 1773 |

Krönung 1762 |

Kunstakademie 1786 |

Landtag Galizien 1782 |

Tapferkeit |

1. Pfeiler

Wahlspruch |

Geburt 1741 |

|

VIRTVTE ET EXEMPLO |

NATVS MDCCXLI DIE XIII MARTII

|

Durch Tugend und Beispiel |

Geboren 1741, am 13. Tag des März |

|

|

Auge Gottes, Erdball, Schwert und Degen,

Wolkenkreis |

Herakles in der Wiege mit den beiden von Hera geschickten

Schlangen |

|

|

| |

|

Hochzeit 1760 |

Krönung 1764 |

FELIX CONNVBIVM (sic!!)

CELEBRAT[um] VINDOBONAE

(die) VI. OCT[obris] MDCCLX |

GLORIA NOVI SECVLI (sic!!)

EL[ectus] ET COR[onatus] FRANCOF[urti]

MDCCLXIV

|

Die glückliche Vermählung feierte er in Wien am 6. Oktober

1760. |

Als Zierde des neuen Zeitalters erwählt

und gekrönt in Frankfurt 1764. |

|

|

Hymenäus entzündet seine Fackel

an einem Altar: Heirat mit Isabella von Bourbon-Parma |

Fortuna auf einem Thron, in der Hand Steuerruder

und Füllhorn |

|

|

▲

2. Pfeiler

1779 Gründung

des Taubstummeninstitutes

| 1782 Toleranzpatent |

SVRDI MVTIQVE SOLLICITVDINE MVNIFICENTIA

PRINCIPIS

SOCIETATI SIBIQVE VTILES REDDITI |

CONCORDIA RELIGIONVM

|

| Die Tauben und die Stummen, durch die Vorsorge und Freigiebigkeit

des Herrschers der Gemeinschaft und sich (selbst) als nützliche

(Mitglieder) wiedergegeben. |

Die Eintracht der Religionen

|

|

|

Der Kaiser nimmt zwei Taubstummen

die Binde

von Ohren und Mund

|

Zwei Hände greifen ineinander

|

| 1779 wurde (neben dem Theresianum) das Taubstummeninstitut

begründet. |

Der Eintracht der Religionen diente das Toleranzpatent (1782) |

Das Relief zeigt Allegorien auf die Bildungsfähigkeit gehörloser Menschen:

- auf dem Tisch hinter dem Kaiser steht ein Tintenfaß mit Feder

- auf dem Boden liegt ein Buch

- ein Kind hält eine Tafel mit dem Buchstaben "A" und darunter zeigt eine Hand das entsprechende Fingeralphabet

(Detailbild 1) (Detailbild 2)

|

Mit dem Toleranzpatent gewährte Kaiser Josef II im Rahmen seiner Reformen zuvor diskriminierten Minderheiten eine freiere Ausübung ihrer Religion.

Der Vorrang der Katholischen Kirche blieb aber weiterhin bestehen. Das Toleranzpatent kann als das Ende der Gegenreformation angesehen werden. |

1785 Gründung

Josephinum |

1786 Gründung Kunstakademie |

CVRANDIS MILITVM MORBIS ET VVLNERIBVS

ACADEMIA MEDICO CHIRVRGICA INSTITVTA VIEN[ae] (sic!!)

MDCCLXXXV |

INGENIO ET INDVSTRIA

ACADEMIA VIEN[ae] NOVIS INSTITVTIS AVCTA

MDCCLXXXVI |

| Zur Heilung der Krankheiten und Wunden der Soldaten die medizinisch-chirurgische

Akademie, errichtet in Wien 1785. |

Mit Talent und Fleiß

Die Akademie in Wien, durch neue Institute vergrößert 1786

|

|

|

Das Josephinum in der Währingerstarße

VVLNERIBVS (=vulneribus) |

Ein Genius führt drei kleine

Allegorien (Malerei, Bildhauerei und Architektur) in den

Tempel der Minerva

|

|

|

| Das Medaillon rechts bezieht sich auf die Akademie der bildenden

Künste, mit der 1773 die bereits 1766 gegründete

Kupferstecher- (und Zeichen-)schule und die 1767 errichtete

Graveurschule verbunden wurden. Sie führte von nun an

den Titel ,K. k. Akademie der vereinigten bildenden Künste'

und gliederte sich in fünf Abteilungen: Malerei, Bildhauerei,

Erzschneidekunst, Architektur und Kupferstecherei. Doch erst

1786 konnten alle Abteilungen der Akademie in das frühere

Kloster St. Anna verlegt werden.

Bildhauer zur Zeit Kaiser Josefs II. wurden von der Öffentlichkeit,

anders als die Maler, noch immer mehr den Handwerkern zugerechnet.

Erst 1783 hatte Joseph II. bestimmt, daß die bürgerlichen

Bildhauer... 'bis auf Absterben zwar weiterbestehen durften,

daß aber die Meisterprüfungen an der Akademie abgehalten

werden sollten'. Das bedeutete dann die endliche Befreiung

vom Zunftzwang und den Beginn eines langsamen Umdenkungsprozesses

in der öffentlichen Meinung in Bezug auf die Bildhauer. |

▲

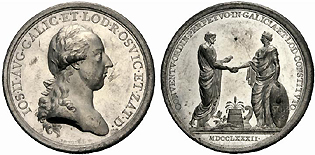

3. Pfeiler

1773 Siebenbürgen |

1784 Gründung Armenhaus |

FELICITAS DACIAE

PROFECTIO AVG[usti]

MDCCLXXIII |

DILIGE DEVM SVPER OMN[ia] PROX[imum] VT TE IPSVM

PAVPERVM INSTITVTO

VINDOB[onae] MDCCLXXXIV |

Das Glück Daciens

Abreise des Kaisers 1773

|

Liebe Gott über alles, deinen Nächsten (aber) wie dich selbst.

Mit der Errichtung des Armeninstitutes in Wien 1784 |

|

|

Der Kaiser zu Pferd, zu seinen Füßen eine Frauengestalt

mit Stadtwappen von Dacia, links im Hintergrund die weibliche

Figur der Freigiebigkeit |

Gesetzestafel mit den 10 Geboten im Strahlenkranz auf Wolken

schwebend

|

|

|

| |

|

1784 Gründung

Uni Lemberg |

1782 Gründung Landtag

Lodom. |

OPTIMAR[um] ART[ium] LVDIS IN GALICIA CONSTITVT[is]

ACADEMIA LEOPOL[iensis]

MDCCLXXXIIII |

CONVENTV ORDIN[atorum] PERPETVO IN GALICIA ET LOD[omeria]

CONSTITVTO

MDCCLXXXII

|

| Zur Ausbildung in den besten Künsten die in Galizien errichtete

Akademie von Lemberg 1784 |

Mit der Errichtung eines ständigen Landtages in Galizien

und Lodomerien, 1782 |

|

|

Altar mit Leier und dem Stadtwappen von

Lemberg

|

Mann und Frau (Allegorien für Staat und Provinzen?)

reichen einander die Hände

|

|

|

Leopolis = Lemberg

Nach dem Plane des Kaisers sollten

in den Erblanden nur die Universitäten in Wien, Prag

und Lemberg bestehen bleiben, die übrigen in Lyzeen

umgewandelt werden.

|

Im September 1782 trat in dem neuerworbenen Galizien zum

ersten Male der Landtag zusammen. Wer ihm angehören

wollte, mußte vorher seine Rechte nachweisen und sich

in die ständische Landmatrikel eintragen lassen. Nach

seinem Zusammentritt wählte der Landtag je 3 Vertreter

aus dem Herren- und Ritterstande. |

▲

4.

Pfeiler

1769 Romreise |

1769 Italienreise |

ROMA EXVLTANS

OB FRATRVM AVGG. (=Augustorum)

ADVENTVM

MDCCLXIX |

ITALIA A CAESARE PERLVSTRATA

MDCCLXIX

|

| Rom frohlockend wegen der Ankunft der kaiserlichen Brüder

(Josef II. und Leopold II.) 1769 |

Italien, vom Kaiser bereist 1768

|

|

|

Roma und der liegende Tiber |

Der Kaiser zu Pferd, vor ihm Pallas Athene |

|

|

| |

|

1773 Siebenbürgenreise |

Tapferkeit |

S[enatus] P[opulus]Q[ue] D[aciae]

OPTIMO PRINCIPI

ADVENTUS AVG[usti]

MDCCLXXIII

|

DER TAPFERKEIT

|

| Die Behörden und das Volk Daciens dem besten Fürsten,

Ankunft des Kaisers 1773 |

|

|

|

Stadtmauer mit Tor, Wappen Siebenbürgens

(Dacia), Joseph zu Pferd, Gestalt der Freigiebigkeit mit

Lorbeerkranz

|

Lorbeerkranz |

| Bild links: Über einem in Stadtmauern eingefügten Tor (wohl

von Klausenburg; rumänisch: Cluj-Napoca, ungarisch:

Kolozsvär) ist das Landeswappen zu erkennen. Das Wappen

von Siebenbürgen ist durch einen roten Balken zwischen

Blau und Gold geteilt. Im blauen Feld befindet sich die obere

Hälfte eines schwarzen Adlers, gerahmt von Sonne und

Mond. Auf dem goldenen Feld im unteren Teil des Wappens sind

sieben rote Burgen als eine Anspielung auf den Landesnamen

zu sehen. |

|

Josefsplatz mit Nationalbibliothek, 1912 |

Link: Plakat Kaiser Josef II Denkmal-Verein ladet zum Wohltätigkeitsball ein (wien-bibliothek)

▲

Seite erstellt 2011, überarbeitet 2015

Quellen:

Werner Telesko, 2006, Die Habsburger und ihre Geschichte, (googlebook, ab Seite 111 )

Carl Betuch 1806, Uni Jena

|